Il nostro gregge pascola, il vento spira.

GARCILASO

Era la mia antica voce

ignara dei densi succhi amari.

Sento che lambisce i miei piedi

sotto le fragili felci bagnate.

Ahi, voce antica del mio amore!

ahi, voce della mia verità!

ahi, voce del mio aperto costato,

quando tutte le rose nascevano dalla mia lingua

e la zolla non conosceva la dentatura impassibile del cavallo!

Tu sei qui che bevi il mio sangue,

e bevi il mio umore di bambino noioso,

mentre i miei occhi si spezzano nel vento

con l’alluminio e le voci degli ubriachi.

Lasciami varcare la porta

dove Eva mangia formiche

e Adamo feconda pesci abbagliati.

Lasciami passare, omuncolo dei corni,

verso il bosco degli stiramenti

e degli allegrissimi salti.

Io conosco l’uso più segreto

che ha un vecchio spillo ossidato

e so l’orrore di certi occhi svegli

sulla concreta superficie del piatto.

Ma non voglio mondo né sogno, voce divina,

voglio la mia libertà, il mio amore umano

nell’angolo più buio del vento che nessuno vuole.

Mio amore umano!

Questi cani marini s’inseguono

e il vento spia tronchi trascurati.

Oh voce antica, brucia con la tua lingua

questa voce di latta e talco!

Voglio piangere perché ne sento voglia

come piangono i bambini dell’ultimo banco

perché io non sono né un uomo, né un poeta, né una foglia

bensì un polso ferito che sonda le cose dall’altro lato.

Voglio piangere dicendo il mio nome,

rosa, bimbo e abete sulla sponda di questo lago

per dire la mia verità d’uomo di sangue

uccidendo in me la beffa e la suggestione del vocabolo.

No, no, io non domando, io desidero,

mia voce liberata che mi lambisci le mani.

Nel labirinto di paraventi è il mio nudo che riceve

la luna di castigo e l’incenerito orologio.

Così parlavo.

Così parlavo quando Saturno fermò i treni

e la bruma e il Sogno e la Morte si misero alla mia ricerca.

Si misero alla mia ricerca

là dove muggiscono le vacche che hanno zampette da paggio

e là dove galleggia il mio corpo tra equilibri contrari.

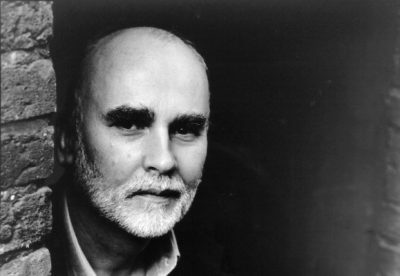

Federico García Lorca

(Traduzione di Claudio Rendina)

da “Poeta a New York”, 1929/1930, in “Federico García Lorca, Tutte le poesie e tutto il teatro”, Newton Compton, 2009

***

Poema doble del lago Eden

Nuestro ganado pace, el viento espira.

GARCILASO

Era mi voz antigua

ignorante de los densos jugos amargos.

La adivino lamiendo mis pies

bajo los frágiles heléchos mojados.

¡Ay voz antigua de mi amor,

ay voz de mi verdad,

ay voz de mi abierto costado,

cuando todas las rosas manaban de mi lengua

y el césped no conocía la impasible dentadura del caballo!

Estás aquí bebiendo mi sangre,

bebiendo mi humor de niño pesado,

mientras mis ojos se quiebran en el viento

con el aluminio y las voces de los borrachos.

Déjame pasar la puerta

donde Eva come hormigas

y Adán fecunda peces deslumbrados.

Déjame pasar, hombrecillo de los cuernos,

al bosque de los desperezos

y los alegrísimos saltos.

Yo sé el uso más secreto

que tiene un viejo alfiler oxidado

y sé del horror de unos ojos despiertos

sobre la superficie concreta del plato.

Pero no quiero mundo ni sueño, voz divina,

quiero mi libertad, mi amor humano

en el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiera.

¡Mi amor humano!

Esos perros marinos se persiguen

y el viento acecha troncos descuidados.

¡Oh voz antigua, quema con tu lengua

esta voz de hojalata y de talco!

Quiero llorar porque me da la gana

como lloran los niños del último banco,

porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja,

pero sí un pulso herido que sonda las cosas del otro lado.

Quiero llorar diciendo mi nombre,

rosa, niño y abeto a la orilla de este lago,

para decir mi verdad de hombre de sangre

matando en mí la burla y la sugestión del vocablo.

No, no, yo no pregunto, yo deseo,

voz mía libertada que me lames las manos.

En el laberinto de biombos es mi desnudo el que recibe

la luna de castigo y el reloj encenizado.

Así hablaba yo.

Así hablaba yo cuando Saturno detuvo los trenes

y la bruma y el Sueño y la Muerte me estaban buscando.

Me estaban buscando

allí donde mugen las vacas que tienen patitas de paje

y allí donde flota mi cuerpo entre los equilibrios contrarios.

Federico García Lorca

da “Poeta en Nueva York” (1929-30), Séneca, México, 1940