Alle volte è dentro di noi qualcosa

(che tu sai bene, perché è la poesia)

qualcosa di buio in cui si fa luminosa

la vita: un pianto interno, una nostalgia

gonfia di asciutte, pure lacrime.

Camminando per questa poverissima via

di Casarola, destinata al buio, agli acri

crepuscoli dei cristiani inverni,

ecco farsi, in quel pianto, sacri

i più comuni, i più inutili, i più inermi

aspetti della vita: quattro case

di pietra di montagna, con gli interni

neri di sterile miseria – una frase

sola sospesa nella triste aria,

secco odore di stalla, sulla base

del gelo mai estinto – e, onoraria,

timida, l’estate: l’estate, con i corpi

sublimi dei castagni, qui fitti, là rari,

disposti sulle chine – come storpi

o giganti – dalla sola Bellezza.

Ah bosco, deterso dentro, sotto i forti

profili del fogliame, che si spezzano,

riprendono il motivo d’una pittura rustica

ma raffinata – il Garutti? il Collezza?

Non Correggio, forse: ma di certo il gusto

del dolce e grande manierismo

che tocca col suo capriccio dolcemente robusto

le radici della vita vivente: ed è realismo…

Sotto i caldi castagni, poi, nel vuoto

che vi si scava in mezzo, come un crisma,

odora una pioggia cotta al sole, poco:

un ricordo della disorientata infanzia.

E, lì in fondo, il muricciolo remoto

del cimitero. So che per te speranza

è non volerne, speranza: avere solo

questa cuccia per le mille sere che avanzano

allontanando quella sera, che a loro,

per fortuna, così dolcemente somiglia.

Una cuccia nel tuo Appennino d’oro.

La Guinea… polvere pugliese o poltiglia

padana, riconoscibile a una fantasia

così attaccata alla terra, alla famiglia,

com’è la tua, e com’è anche la mia:

li ho visti, nel Kenia, quei colori

senza mezza tinta, senza ironia,

viola, verdi, verdazzurri, azzurri, ori,

ma non profusi, anzi, scarsi, avari,

accesi qua e là, tra vuoti e odori

inesplicabili, sopra polveri d’alveari

roventi… Il viola è una piccola sottana,

il verde è una striscia sui dorsali

neri d’una vecchia, il verdazzurro una strana

forma di frutto, sopra una cassetta,

l’azzurro, qualche foglia di savana

intrecciata, l’oro una maglietta

di un ragazzo nero dal grembo potente.

Altro colpo di pollice ha la Bellezza:

modella altri zigomi, si risente

in altre fronti, disegna altre nuche.

Ma la Bellezza è Bellezza, e non mente:

qui è rinata tra anime ricciute

e camuse, tra pelli dolci come seta,

e membra stupendamente cresciute.

Il mare è fermo e colorato come creta:

con case bianche, e palme: «tinte forti

da tavolozza cubista», come dice un poeta

africano. E la notte! Sensi distorti

da ogni nostro dolce costume,

occorrono, per cogliere i folli decorsi

che accadono, come pestilenze, a queste lune.

Perduti dietro metropoli di capanne

in uno spiazzo tra palme nere come piume,

alberi di garofano, di cannella – e canne

uguali alle nostrane, quelle sparse intorno

a ogni umano abitato – come tre zanne,

tre strumenti suonati quasi dal fuoco di un forno

inestinguibile, da gote nere sotto le falde

dei cappelli flosci presenti a ogni sbornia –

urlavano sempre le stesse note di leopardi

feriti, una melodia che non so dire:

araba? o americana? o arcaici e bastardi

resti di una musica, il cui lento morire

è il veloce morire dell’Africa?

Questo terzetto era al centro, scurrile

e religioso: neri-fetenti come capri

i tre suonatori, schiena contro schiena,

stretti, perché, intorno, in due sacri

cerchi di pochi metri, rigirava una piena

di migliaia di corpi. Nel cerchio interno

erano donne, a girare, addossate, appena

sussultanti nella loro danza. All’esterno

i maschi, tutti giovani, coi calzoni

di tela leggera, che, intorno a quel perno

di trombe, stranamente calmi, buoni,

giravano scuotendo appena spalle e anche:

ma ogni tanto, con fame di leoni,

le gambe larghe, il grembo in avanti,

si agitavano come in un atto di coito

con gli occhi al cielo. Al fianco

le donne, vesti celesti sopra i neri cuoi

delle pelli sudate, gli occhi bassi,

giravano covando millenaria gioia…

Ah, non potrò più resistere ai ricatti

dell’operazione che non ha uguale,

credo, a fare dei miei pensieri, dei miei atti,

altro da ciò che sono: a trasformare

alle radici la mia povera persona:

è, caro Attilio, il patto industriale.

Nulla gli può resistere: non vedi come suona

debole la difesa degli amici laici

o comunisti contro la più vile cronaca?

L’intelligenza non avrà mai peso, mai,

nel giudizio di questa pubblica opinione.

Neppure sul sangue dei lager, tu otterrai

da una dei milioni d’anime della nostra nazione,

un giudizio netto, interamente indignato:

irreale è ogni idea, irreale ogni passione,

di questo popolo ormai dissociato

da secoli, la cui soave saggezza

gli serve a vivere, non l’ha mai liberato.

Mostrare la mia faccia, la mia magrezza –

alzare la mia sola, puerile voce –

non ha più senso: la viltà avvezza

a vedere morire nel modo più atroce

gli altri, con la più strana indifferenza.

Io muoio, ed anche questo mi nuoce.

Nulla è insignificante alla potenza

industriale! La debolezza dell’agnello

viene calcolata ormai più senza

fatica nei suoi pretesti da un cervello

che distrugge ciò che deve distruggere:

nulla da fare, mio incerto fratello…

Mi si richiede un coraggio che sfugge

del tutto al reale, appartiene ad altra storia;

mi si vuole spelacchiato leone che rugge

contro i servi o contro le astrazioni

della potenza sfruttatrice:

ah, ma non sono sport le mie passioni,

la mia ingenua rabbia non è competitrice.

Non c’è proporzione tra una nuova massa

predestinata e un vecchio io che dice

le sue ragioni a rischio della sua carcassa.

Non è il dovere che mi trattiene a cercare

un mondo che fu nostro nella classica

forza dell’elegia! nell’allusione a un fatale

essere uomini in proporzioni umane!

La Grecia, Roma, i piccoli centri immortali…

Un’ansia romantica che pareva esanime

sopravvivenza, mostruosamente s’ingrandisce,

occupa continenti, isole immani…

annette Dei di milioni di guadi, percepisce

l’odore dell’umidità dei quaranta gradi

sopra zero immobili nelle coste, Mogadiscio

e le buganvillee di Nairobi, gli odori bradi

delle bestiacce scomposte in un selvatico

galoppo, per gli sventrati, i radi

orizzonti pervasi d’un funebre stallatico;

la quantità, l’immensità che pesa

inutilmente nel mondo, i cui prati bruciati

o marci d’acqua, sono una distesa

priva di possibile poesia, rozza cosa

restata lì, ai primordi, senza attesa,

sotto un sole meccanico che, annosa

e appena nata, essa subisce come infinità.

Ne nasce un bestiale colore rosa

dove il sesso paesano che ognuno ha

disegnato in calzoni di allegro cotone,

in gonne comprate negli stores indiani,

con soli occhiuti e cerchi di pavone,

come un’isola galleggia in un oceano

ronzante ancora per un’esplosione

recente e sprofondata dentro le maree…

Fiori tutti d’un colore, di cotone,

occhiuti e cerchiati popolano le Guinee

galleggiando nel tanfo d’un’uccisione,

nella carne delle estati sempre feroce

a divorare cibi cui la notte impone

le tinte equatoriali della morte precoce,

il blu e il viola e la polvere orrenda,

la libertà, che partorisce il popolo con voce

famigliare, e, in realtà, tremenda,

il nero dei villaggi, il nero dei porti coloniali,

il nero degli hotels, il nero delle tende…

E… alba pratalia, alba pratalia,

alba pratalia… I prati bianchi!

Così mi risveglio, il mattino, in Italia,

con questa idea dei millenni stanchi

bollata nel cervello: i bianchi prati

del Comune… della Diocesi… dei Banchi

toscani o cisalpini… quelli rievocati

nel latino del duro, dolce Salimbene…

Il mondo che sta in un testo, gli Stati

racchiusi in un muro di cinta – le vene

dei fiumi che sono poco più che rogge,

specchianti tra gaggìe supreme

– i ruderi, consumati da rustiche piogge

e liturgici soli, alla cui luce

l’Europa è così piccola, non poggia

che sulla ragione dell’uomo, e conduce

una vita fatta per sé, per l’abitudine,

per le sue classicità sparute.

Non si sfugge, lo so. La Negritudine

è in questi prati bianchi, tra i covoni

dei mezzadri, nella solitudine

delle piazzette, nel patrimonio

dei grandi stili – della nostra storia.

La Negritudine, dico, che sarà ragione.

Ma qui a Casarola splende un sole

che morendo ritira la sua luce,

certa allusione ad un finito amore.

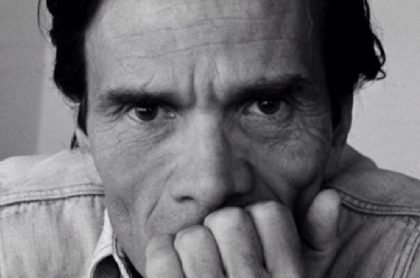

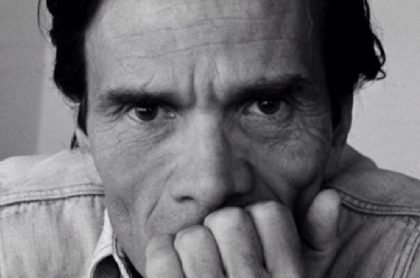

Pier Paolo Pasolini

da “Poesia in forma di rosa (1961-64)”, Milano, Garzanti, 1964